- 株式会社メディックメディア TOP

- Webで会社説明会

- メディックメディアってどんな会社?

- 基本路線の上に新しい可能性を

基本路線の上に新しい可能性を

安定した企業体質を実現する

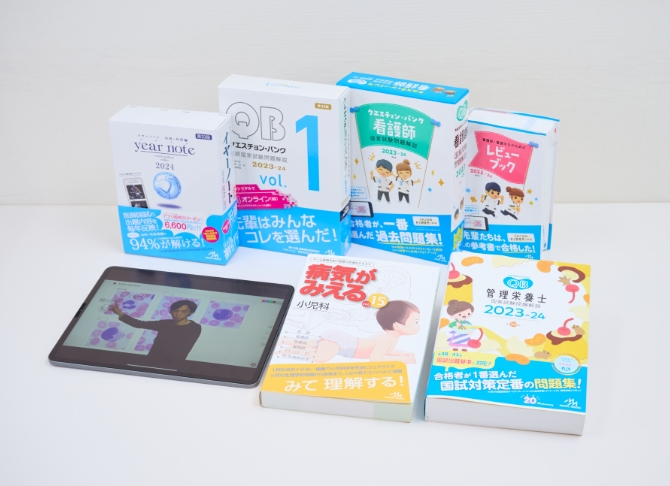

メディックメディアは、出版点数はあまり多くない反面、そのほとんどがランキングに入るという少数精鋭型のラインナップが特徴です。

新刊は厳選して企画制作し、新刊を乱発するよりも、「改訂」というバージョンアップによって確実にシェアを伸ばし維持することを優先しています。

これは限りある書店の棚でムダなく戦いやすいというメリットがあります。

読者や書店のキャパを超えて売れるかどうか分からないような新刊を乱発する方法は自転車操業的ともいえ、出版社を疲弊させる一因となっています。

対して小社では、年間発行点数はすくないものの絶版となった本がほとんどありません。

また学生数や過去のデータから印刷部数を決めやすく、返本率がかなり低いのも特徴で、例えば『病気がみえる』は、破損した本が戻ってくるだけなので、どの巻も返本率が2%しかありませんし(近年の平均返本率は約40%)、発行後年月が経っても販売部数が落ちにくい。毎年安定して売れるのです。

こういうタイプの本が多いため、メディックメディアは安定した体質を持ち、爆発的に伸びることはなくても着実に成長を継続できています。

もちろんそれだけの商品力を生むためには、相応の“がんばり”とコストが必要です。

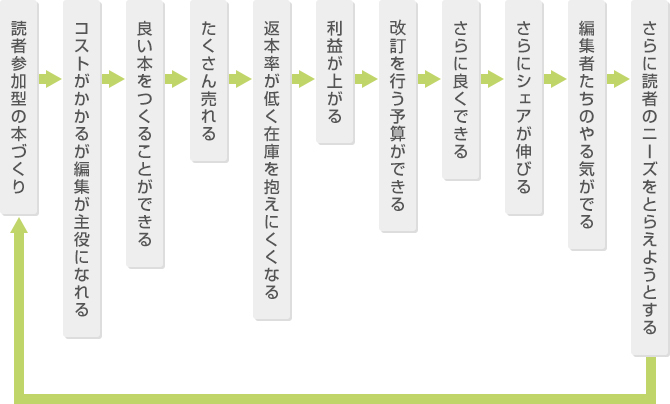

しかし、それを的確に実行できれば、次のような、正のスパイラルを生みだすことができ、高いシェア率を伸ばし保つことができるのです。

基本路線の上に新しい可能性を

この正のスパイラルを、既存の分野ではさらに強化し、新しい分野へと広げ、できるだけ多く実現させていく――。

これが当社のベースとなる戦略です。

そして、今までは、学ぶ人(個人)をターゲットにした書籍の展開が中心でありましたが、これからは、教える人々(学校)に対するサービスも視野に入れ、書籍だけでなく、電子書籍、動画などのEdTechサービス、アプリ、WEBサービスなど多彩なメディアを使って展開し新たなビジネスモデルを構築していく――。

これが、ベースとなる戦略の上に重ねる、現在と今後の戦略であると考えています。

代表・岡庭は、創業時、書籍だけでなく多彩なメディアを使っていきたいという思いを込めて「◯◯出版」というような名前ではなくメディック“メディア”と命名したと言っておりますが、今、ようやくそうした戦略が実現しやすくなってきました。

現在、医学を学ぶ人のニーズに沿うために電子書籍ストアとリーダーを自社開発するなどの書籍以外のコンテンツ開発を進め、ITに関わる人材の採用も積極的に行っております。

この書籍だけにこだわらず新しい方法を模索することに積極的であるということが、医学書業界における小社の個性の一つだと考えています。

(デジタルコンテンツの詳細は、「デジタルコンテンツについて」をご覧ください)

…さて、これまで、小社の出版戦略上の「個性」を伝えることを優先して話してきました。誤解してほしくないのは、小社のやり方が正しくて他社は違うとか、そういう話ではないということです。

例えば、他社の編集者がみな「小僧さん型」の編集であるわけでもありませんし、「小僧さん型」の編集では、新しい本がつくれないということではありません。むしろ王道です。

実際、業界大手から中堅企業まで、様々な医学書出版社から、僕達には到底作れないなと思う優れた書籍が、たくさん出ています。

「新しい発想」そのものが、医学書にどこまで重要なのかという点も、人によって意見は異なるでしょう。

何にせよ、一口に医学書出版といっても、そこには様々な個性があります。

しかし、専門外の人間にはとてもわかりにくい。抽象的にしか理解できない。

このため、一つの「具体例」になれればと、「何を考えてコンテンツをつくっているか」をできるだけ詳しく説明させていただきました。自分にとって、小社が向いているか、向いていないか、それを考えるきっかけとしていただければ幸いです。

それでは、長い説明を最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

皆様のご健闘をお祈りいたします。

医学部で培ったノウハウを、他の医療分野へ展開していきます。