- 株式会社メディックメディア TOP

- Webで会社説明会

- メディックメディアってどんな会社?

- 医療系学生中心に展開

医療系学生中心に展開

医学書ならなんでも不況に強いのか?

最後に「医療系の学生を中心に展開」している理由をお話します。

これは、学生のみなさんは業界研究をしてもわかりにくいと思うので詳しくお話します。では、はじめましょう。

確かにその通りなのですが、医学書ならなんでも安定して売れるのでしょうか。実は違います。

医学書業界だって、医学雑誌はインターネットなどの影響で徐々に縮小していますし、専門性が高くなればなるほど購買層は少なくなるから、分野によってはそれほど部数が出ません。

また医学は日々進歩していくため、一定期間経つと売れなくなってしまう本も多い。そうならないよう、「改訂」というバージョンアップが必要になるのですが、初版が売れなければ改訂はなかなかできません。

このように「医学書なら無難に何でも売れる」というわけではないのです。

そのような中で、「医療系の学生」向けの出版は、これまで解説してきた方法でトップシェアを取れさえすれば、非常に高い効果を上げることができます。

小社は看護師や栄養士など様々な職種の学生をターゲットにしていますが、ここでは「医学生」を例に「医療系学生向け」の出版について解説してみます。

一般書籍に換算すれば年間20万部!?

例えば、小社が30年以上前から、毎年改訂を行い発行している医学参考書『イヤーノート』。

この本は、医学部高学年のシェア率9割以上で「医学生のバイブル」とまでいわれています。

実際は学生だけでなく、研修医や勤務医・開業医の方も改訂版を買い直すことがあるので、実売は1学年の全国の医学生総数9,000人を超え、1万部を超える部数になります。

詳しい数字は出せませんので、ここでは計算しやすくするために、ざっくり「年間1万部」としておきましょう。

1万部というだけでも、いまの出版業界とりわけ医学書業界ではけっこういい数字ですが、重要なのは1万部という部数が「毎年続く」ということです。

しかも、本体価格は24,000円です。1,200円の一般書籍の20倍ですね。だから『イヤーノート』が毎年1万部以上売れるということは、1,200円の一般書籍に換算すれば、毎年20万部のベストセラーを毎年出し続けること以上の売り上げになります。

これが、なんと30年以上毎年継続している。

しかも学生の数とシェア率を把握しているため、販売部数も予想しやすく、在庫を抱えることもありません。また、バイブルと言われるくらい広まっていますから、ほとんど広告費を使いません。

普通の本と違って、膨大なページ数の原稿を毎年毎年改訂するため経費も労力もかかりますが、それでも出版社にとって「超優等生」といっていいアイテムだと思います。

では、なぜ、『イヤーノート』はこのように成功できたのでしょうか?

この成功のなかに「医学生向け」というジャンルの特徴が如実に現れていると思うのです。

「医学生向け」でなければここまで成功しなかったと思います。

医療系学生向け書籍10のメリット

1安定性が高い

人間社会がある限り、不況や流行など時代に左右されず、医療系職種とその学生は存在するため、安定性が高い。少子化でも数は減りにくい(むしろ現在の不況や高齢化は医療系学生の増加に働いている)。2必要度が高い

医学生は少数であるため制作単価は高く、このため高価になってしまうが、「医師という職種につくために必要な本」として認知されれば、高価でも買ってもらえる。

3毎年売れ続ける

一般書の場合、すぐに新しい書籍にとって代わられ忘れ去られることが多いが、学生向けの医学書は定番化すれば毎年ずっと売れ続ける。がんばりがいがある。

4勉強内容が全国共通

文系・理系の通常の学部は、同じ学部でも専門課程で学ぶ内容はかなり変わってくるため、必ずしも売りやすくはない。一方、医学生の場合は「医師国家試験合格」というゴールまで全国の医学部でほぼ共通のことを学ぶため、本が作りやすく売りやすい。

5臨床系と違い細分化しない

臨床医向けの本は、読者層が循環器内科とか産婦人科というように専門分野によって細分化してしまうため部数を設定しにくい。多く刷れない。一方、医学生向けの本は、読者層が細分化しておらず、臨床医向けの書籍よりも販売部数を多くしやすい。

6ネットなどの影響を受けにくい

臨床医向けの本は、情報の更新が早いためネットの影響は無視できない。

一方、学生向けの本の場合、基本的な内容が多く、臨床医向けに比べて情報の更新の頻度は低い。

加えて学習に使う書籍は、紙の本のほうが書き込むなどのカスタマイズができたり、やり遂げた達成感が実感しやすいなどのメリットがある。

このためネットの影響を受けにくい。

7効率よく無駄のない出版が可能

医学生は同期や先輩後輩の連携が強く、口コミ効果が高いため、効率的に商品を認知させることができ、広告費をあまり使わない。

また学生数を把握しているから、無駄に印刷し在庫を抱えたり返本に悩まされることが少ない。効率よく無駄のない出版が可能。

8競争が過度にならない

読者数が少なすぎず、多すぎない。

市場が大きすぎるとライバルの参入が激しくなり、少なすぎると採算がとれない。医学部は努力すれば1位になりやすい市場で、1位になれば効果が高い。

9「読者参加型」が有効

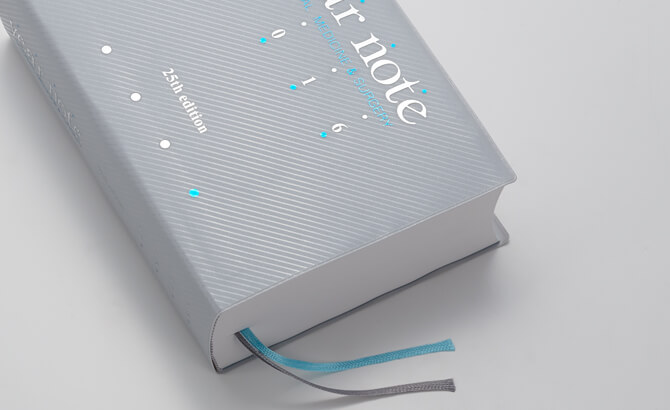

医学生は、医師に比べアルバイトとして社に来やすいだけでなく、基本的に優秀な方が多いため、「自分も勉強になる!」「後輩のためにもっと本をよくしよう!」とかなり熱心にがんばってくれる、よって「読者参加型」の方法が有効に機能し、内容が向上する。

10編集者でも入りやすい

「編集が主役」の作り方は、臨床向けの本では専門性が高すぎるため実行は困難だが、学生向けに「医学を分かりやすくする」レベルであれば、医師・医学生らのサポート次第で十分可能。

これが、『イヤーノート』成功の背景にある「医学生」という読者層の特徴なんです。

何より、「医学生向け」というジャンルだから、先に説明した「読者参加型の本づくり」、「編集が主役」の本づくりができた。

狙ってこうしたというより、自然にこうなってしまったといったほうが正しいと思います。

医学生で培った方法論を他分野へ展開

これまで、医学生と『イヤーノート』を例に話をしていますが、看護や栄養など小社が参入している他のジャンルでも、基本的には同じ方法論で本づくりをしています。

例えば、看護分野に新規参入した際の書籍、『看護師・看護学生のためのレビューブック』は、医学生向けの分野で培ったノウハウとコンテンツを応用して制作されたのですが、「自分で育てる参考書」というこれまでにないコンセプトが看護学生に受けいれられ、一気に広まりました。

後に後追いで類書が多数発行されましたが、今なおダントツのトップシェアを誇っています。

さらに、この本を起点として、看護学生向けのラインナップを拡充しています。現在は、同様の方法論で、管理栄養士や理学療法士、作業療法士、社会福祉士、薬剤師などにも参入。問題集ではすでにトップシェアを達成しています。

このように、医学・看護学生向けの出版で得たノウハウやコンテンツを、他分野へと展開し、事業の幅を広げているのが、メディックメディアの現在です。

もちろん、小社の発行計画が「医療系の学生向け」に限定されるというわけではありません。

実際、研修医や看護師向けの書籍もすでに発行していますし、今後も、読者層を広げることに積極的に挑戦していく予定です。

しかしそれでも「医療系の学生向け」は小社の基本路線であり続けるだろうと思います。

それは、これまで説明してきたように、「医療系の学生向け」というジャンルが小社の制作スタイルとマッチしやすく、結果として、高いシェア率をとることができるからです。

看護学生が書き込み“育てた”「マイ・レビューブック」。これだけ使いこんでくれる読者がいるから、編集者も育つと思います。