- 株式会社メディックメディア TOP

- Webで会社説明会

- デジタルコンテンツについて

- mediLink

mediLink

書籍だけでなく、多彩なメディアで展開したい

編集部担当役員 M.U.

1999年入社

メディックメディアのビジョンは「専門的な医学知識を わかりやすく より多くの人に提供する」ということ。

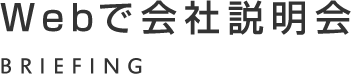

出版社の名称というと、「◯◯出版」とか「◯◯書店」といったものが多いですが、弊社の代表は、「書籍だけでなく多彩なメディアを使って伝えていきたい」という思いを込めて、1979年に、メディックメディアと命名しました。

そして、創立から40年以上過ぎた今、スマートフォンやタブレットの登場や、動画ストリーミング技術や通信環境の発展によって、ようやくそうしたマルチメディア戦略が昔に比べ、ずいぶんと実現しやすくなってきました。

この時代の流れに応じて、私たちも書籍だけでなく、動画や電子書籍、アプリなど、扱うメディアの選択肢が増えていき、いまはそれらのコンテンツだけでなく、ITを活用した“仕組みづくり”までがチャレンジの視界に入ってきました。

ターゲットとなるユーザーも学生(BtoC)だけでなく、学校や教員(BtoB)が増えてきました。

代表・岡庭は、メディックメディアを「“出版社”という概念で考えるな」といいます。

確かに “出版社”を「書籍をつくる会社」と定義するなら、これからのメディックメディアは、その定義から脱し医学教育企業に変化していくべきなのでしょう。

実際、2016年くらいから、ITエンジニアの採用が増え、アプリやe-learningサービスを外注だけでなく内製化できるようになってきました。

ここでは、そんなメディックメディアのe-learningコンテンツやEdTechに対する取り組みと現在地点を説明していきます。

mediLinkとは

メディックメディアでは、医学、看護を中心にe-learningサービス「mediLink」を展開しています。

ここでは、医学生をターゲットにした「mediLink医学」を取り上げてご紹介いたします。

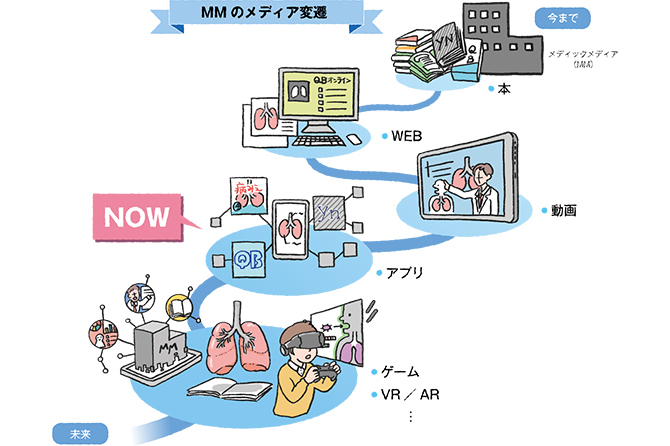

「mediLink医学」は、「医学を学ぶ人、教える人をともに支えるWEB上の学校」がコンセプト。

- input(理解) ⇒ 講義動画

- output(演習) ⇒ オンライン問題集

- reinforce(補強) ⇒ 電子教科書・参考書

を一体化させたサービスです。

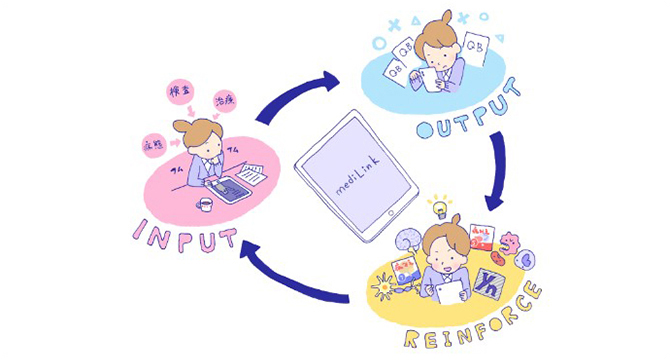

講義動画はマイクロラーニングを重視し、1講義10分程度のものを中心に構成。

受講後、対応する問題は、オンライン問題集「QBオンライン」で演習し理解度を確認できるようになっています。

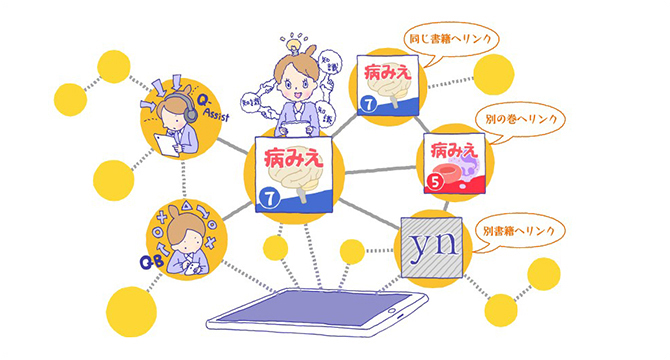

また学習の過程でいつでも『病気がみえる』『イヤーノート』などの書籍の電子版を参照し周辺知識を確認したり理解を深めたりできるようにしています。

これらは、スマートフォンやタブレット「mediLinkアプリ」をインストールすることで利用できます(講義動画や問題集はブラウザからも利用可能)。

mediLinkアプリは、電子書籍リーダーとしてメディックメディアコンテンツの電子版がよめるだけでなく、講義動画サイトやオンライン問題集データベースも利用できるアプリと理解いただければいいかと思います。

実は、電子書籍の場合、一般的にはKindleなどの既存のプラットホームと電子書籍リーダーを利用するほうが、出版社にとっては利便性が高くコストも掛かりません。

しかしこれら既存の電子書籍リーダーは、学習という行為にフォーカスしてみると不便です。

例えば医学を学ぶ際、1つの本のなかで様々なページを参照したり、他の本を参照して戻ったり…ということが多々あります。既存の電子書籍リーダーでは、ワンタッチで移動しにくい。当然ながら講義動画やデータベースとも連動しません。

私たちの目的は、「医学を学ぶ人、教える人をともに支えるWEB上の学校」に育てていくということ。だからユーザーの学習行動に沿ったサービスをしたいのです。

このため、既存のリーダーアプリを使用せず、理想を追求できるよう、アプリから自社開発しているわけです。

これからは、このmediLinkアプリを土台に、医学部1年生から6年生までどの段階でも医学生の学習に役立つようコンテンツを充実させ、学生だけでなく教員のサポートまでできるように発展させていきたいと考えています。

今後の方向性~EdTech~

さきほど、スマートフォンやタブレットの登場や、動画ストリーミング技術や通信環境の発展によって、動画や電子書籍、アプリなど、扱うメディアの選択肢が増えてきたというお話をしました。

実は教育系コンテンツにおいて、時代は「多彩なメディアで伝える」という地点をとうに過ぎ、世界ではテクノロジーの進歩によって教育の仕方そのものを大きく変えていこうという動きが加速しています。EdTechですね。

EdTechとは教育(Education)とIT(Technology)を融合させ新しいイノベーションを起こすビジネス領域を指します。

現在であれば、AIの活用による個別最適化がその代表例でしょうか。

アメリカや中国といったEdTech先進国はもちろんのこと、日本でも様々なサービスが開発されてきており、経産省を筆頭に国策レベルでも重視され始めてきました。

今回紹介したmediLinkは、医学教育業界初の総合的なe-learningシステムであり、同様の機能とコンテンツを揃えるものは現在他にありません。

しかし、mediLinkが「EdTech」=イノベーションといえるかというと、やはり違う。電子書籍や動画、データベースの集合体ですから、技術的には珍しいものではありませんし、一対多の一方通行的なコンテンツのままであるといえます。

私たちは、mediLinkをコンテンツとテクノロジーの双方でもっと発展させ、医学教育に貢献できるEdTechサービスに育てていきたいと思います。

コンテンツ面では、今はニーズの高い国家試験対策(臨床医学)からはじめていますが、臨床と結びつけた基礎医学の学び方、将来研究者を目指す人を増やせるよう基礎医学の教え方、臨床現場での考え方・判断の仕方(臨床推論)、臨床実習の学びを深められる仕掛け、医療職としてのプロフェッショナリズム(倫理や態度)…などなどやる価値があるコンテンツの企画はたくさんあると思います。

テクノロジー面では、AIを利用した個別最適化なのか、学びあい教えあえるコミュニティの創造なのか、ゲーミフィケーションか、仮想体験的なものなのか…。医学を学ぶ人に本当に必要な機能は何かを考えて続けながら、これからの戦略に最も合致するものを選んで開発を始めていきたいと思います。

mediLinkは、今は国家試験対策コンテンツが大きなウェイトを占めていますが、先に述べたようにコンテンツと技術や仕組みの観点から医学の学びを考え抜いて、大きな役割を果たせる「WEB上の学校」にしていきたい。その点で教員のサポートは特に重要と思っています。

医療系の教員の役割は非常に多く教育の負担が大きい。mediLinkが、教員以外で代替できる教育支援機能やコンテンツを持つことで、教員の負担を減らせば、実習やグループ学習など大学でしかできないこと、人(教員)でしかできないことに力を割けるようになる。EdTechが、リアルな大学での教育を間接的に強化できると思うのです。私は、そういう仕事をメディックメディアができるようにしていきたいと思います。

今回、医学生向けのサービスでお話しましたが、すでに開発が進んでいる看護、将来的には今現在書籍中心に展開している栄養やリハビリ、福祉分野でも、EdTechサービスを展開していきたいと思います。

メディックメディアが、出版社から「コンテンツとテクノロジーで医療の学びを変えていく」会社に進化していくことが、いまから楽しみなんですよね。